オーストリア皇太子夫妻

フェルディナンド大公は、オーストリア=ハンガリー二重帝国の皇太子であったが、その妻ゾフィーはボヘミヤの伯爵家の出身であり、本来は皇族クラスから妻を迎えるべきハプスブルグ家の嫁にふさわしくないということで、老皇帝フランツ・ヨーゼフには認められていませんでした。

そのため、ゾフィーから生まれた子どもたちは皇位継承者から外されていたのです。

フランツ・ヨーゼフ帝は徹底的にゾフィーを嫌い、差別していました。

この日は、フェルディナンド大公と皇太子妃ゾフィーの14回目の結婚記念日でした。

しかしこの日は、同時にセルビアにとっては忌まわしい記念日だったのです。

遡ること1389年6月28日、セルビアはオスマン帝国軍に大敗した屈辱の記念日でした。

さらに1878年の露土戦争によってボスニア・ヘルツェゴビナはハプスブルグ帝国に併合されており、居住者の大半であるセルビア人たちは、スラブ民族の独立を希求し、オーストリア皇室に対し反感を持っていました。

暗殺の現場

大公夫妻は、午前10時にサライェヴォ近郊イリッツェ市内のミリヤッカ川沿いを通過する予定でした。

オープンカーは全部で4台。

先頭の車には総督府の役人と市長が乗り、大公夫妻は2台目のオープンカーに、ボスニア・ヘルツェゴビナ総督のポチオレツクと一緒に乗っていました。

パレード通過予定地の途中には、6人の刺客が潜んでいました。

- ダニロ・イリイッチ

- ネデリュコ・チャブリノヴィッチ

- トリフコ・グラベジュ

- クヴジェトコ・ポポヴィッチ

- ヴァソ・チュブリノヴィッチ

- ムハメド・メフメドバシッチ

- ガヴリロ・プリンツィプ

一人目のイリイッチは、警察官が背後にいると勘違いし、大公殿下の車を通過させました。

二人目のチャブリノヴィッチは、大公の車めがけて爆弾を投げつけました。

爆弾は大公妃の首に命中したものの、爆弾せずに道路に転がり、次の車が通ったときに爆発し、これによって10人以上が負傷しました。

大公は恐怖と怒りであたりに怒鳴り散らしましたが、大群衆の歓呼の声に、己を律してパレードを続けることを表明しました。

車はその後フランツ・ヨーゼフ街を通る予定でしたが、直前にコースが変更されており、そこは通らないはずになっていました。

ところが、なぜか車はアペル・キュー通りをフランツ・ヨーゼフ街に向かって右折したのです。

それに気づいた総督は「道が違う」と叫びましたが、運転手が速度をゆるめ、右側の歩道によろうとした刹那、

一人の若者が車に近づき、銃弾を二発放ちしました。

1発目は妊娠中であったゾフィー妃の腹部に、そして、2発目は大公の首に命中しました。

大公の最後の言葉は、「ゾフィー!子供たちのために生きてくれ!」であったと伝えられます。

暗殺者たち

犯人の手に握りしめられた拳銃はブローニング。

若者の名前は、ガブリロ・プリンツィプ。19歳の学生でした。

犯人は逮捕され、成年に達していたイリイッチは処刑され、プリンツィプ、チャブリノビッチ、グラベジュも獄死しました。

しかし残る2人は釈放され、ポポヴィッチはサライェヴォ博物館の館長となり、チュブリノヴィチは大学教授からチトー政権の閣僚にまでなっています。

また、メフメドバシッチは逃亡し、小さな商店を営んでいたそうです。

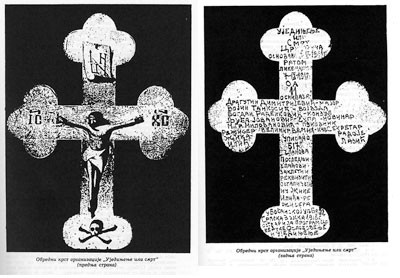

テロ組織「黒手組」の謎

プリンツィプたちは、大セルビア運動を主張する組織である、「黒手組」(ツルナ・ルカ、ブラックハンド)のメンバーであったとされています。

着実に二発の銃弾を撃ち込んで即死させたプリンツィプは明らかに銃撃の訓練を受けていますが、彼が本当に黒手組のメンバーだったのか、いくつか疑問が残っています。

黒手組は秘密結社であり、自ら構成員であることを名乗るのは固く禁じられていますが、イリイッチは公判で自らが黒手組のメンバーであることを供述しており、また、黒手組に冠する基本的な知識にも齟齬があったようです。

黒手組の首領は「アピス(蜂)」という暗号名の男であり、その正体はセルビア王国陸軍参謀本部情報局長のドラグディン・ディミトリエビッチであるとする説があります。

現に暗殺者たちが用いた武器はセルビア政府から供給されていました。

もはやすべては歴史の謎ですが、地下のテロ組織のみによる反抗ではなく、国家公式の軍隊の中から生まれた暗殺計画であったわけです。

そして、黒手組は現在もセルビア軍将校団内に存在するという説もあります。

哀しき大公一家

皇太子夫妻暗殺の悲報がウィーンにもたらされても、この夫婦のために泣くものは宮殿にはいませんでした。

ただ、残された3人の子供たちだけが泣き崩れたと伝えられています。

フランツ・ヨーゼフ帝は夫妻を埋葬しましたが、皇族として扱わず、ゾフィーの棺には「侍女の印」である一対の手袋の図柄を描くように命じました。

1 Response

[…] 1914年6月28日 鳴り響いた運命の銃声 […]